石川県能登町の小木小学校では、全国で唯一だという海洋教育・里海科が行われています。小木小学校は、2015年から文部科学省の教育課程特例校に指定されていて、里海科は小学校5・6年生において、年間35時間のカリキュラムを編成し、里海の生き物や海洋環境、漁業や水産業など海に関わる様々な学習を実施するというものです。

2019年10月11日、5年生は、春から調べてきた自分達の街に捨てられたごみについて、作成した「小木のごみマップ」をもとに学習しました。最もごみが多かったのは、東町だったそうです。さらに、海洋ごみの8割が街から流れていることも学びました。そして、その調査結果から児童たちは「ごみを海に捨てない。見つけたら拾う」、「ごみ問題のことをCMなどで伝える」など、それぞれが思うごみ問題の解決方法を考え、発表しました。木村優風先生は「最初、地域のごみ問題は子ども達の意識には全く無かった。しかし、里海科を進めていくにつれて、身近な問題から課題を見つけて、普段の生活でも『ごみを見つけたら拾おう』という意識が芽生えた」と言います。

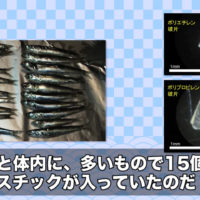

そんな海の学びを能登町の小中学校に広げるため、小木小学校は能登町の教育者を対象に、2019年8月下旬、海洋教育研修会も開催しました。その研修会では、海洋ごみの分別を行い、能登里海教育研究所の主任研究員・木下靖子さんは「ひも類も素材はプラスチックになって、ペットボトルも集めると、8割ぐらいがプラスチックのごみ。ビニール類が自然に分解されるには、千年近くかかる」と話しました。さらに、小木小学校の川崎祥二先生は「海洋教育は、自分で課題を見つけて解決していく『生きる力を育てる』ために、身近な海という教材でその力をつけるのが狙い」と、小木小学校の海洋教育についての説明も行いました。

そして、海洋教育は、実際に子ども達へ大きな影響を与えているようです。児童たちは里海科の授業について「ごみを減らすために、ポスターを描いて掲示するとか小さなことだけど出来ることはあると思う」、「イベントだと誰かが興味を持ってくれると思うから、イベントをみんなで決めてやってみたい」と話しているように、里海科での海洋教育から自分で課題を見つけて解決していく力が養われているのです。

こうした学びが、海を守る心を育て、取り組みにも繋がっていくのではないでしょうか。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinいしかわ」

協力:石川テレビ放送株式会社