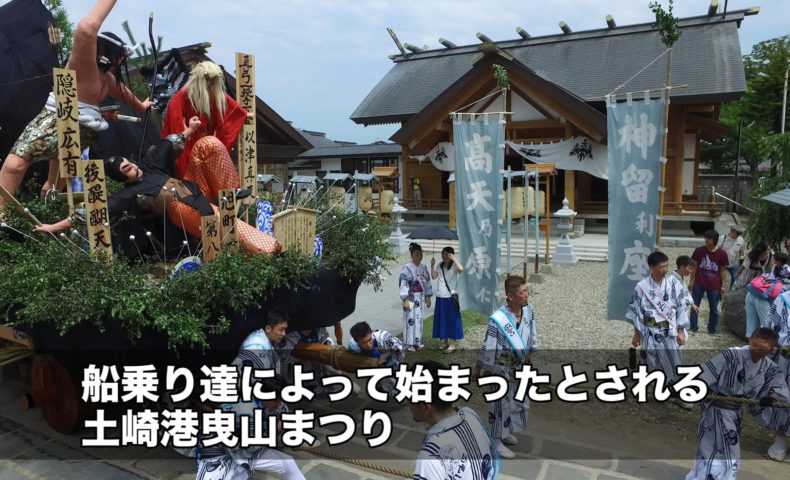

秋田県の土崎港地区で、毎年7月20日と21日に渡って行われるのが、土崎神明社祭の曳山行事。「土崎港曳山まつり」とも呼ばれているこのお祭りは、国の重要無形民俗文化財であり、なんとユネスコの無形文化遺産にも登録されている。山・鉾・屋台行事を通した地域の結びつきと、伝統的な工芸技術を継承してきたことが世界的に評価され、ユネスコに登録となった。

そんなこのお祭りの始まりは、もともとは船乗りがキッカケ。中世の城下町であった土崎が、新しい城下町の建設により変わる中で、江戸時代の1620年に新たなる土崎港町の発展を願い、土崎神明社が創建される。そして、この時代、土崎は、日本海海運で活躍した北前船の寄港地となっていて、貿易港としてとても栄えた。その北前船のおかげで儲かった地元の船乗りが、神輿を土崎神明社に寄進。そこからお祭りが始まったという。

そんなこのお祭りの名物は、曳山。

「神様が降臨し、宿る所」とされる曳山は、様々な飾りつけがされていて迫力満点。「剛」と呼ばれる正面に夫婦岩が作られ、その前に歴史上の人物の武者人形などを飾り付ける。また、「柔」と呼ばれる裏面には、お囃子方が乗る櫓が設置され、その上部にはおどけた人形などが飾られる。さらに、その脇には、政治、経済、社会、文化を大胆な切り口で風刺した「見返し」が掲げられる。そんな曳山が街中を賑やかに練り歩くのだが、その数は、なんと20台ほどにもまる。そして、曳山が練り歩くことで、町中にただよう「災いをもたらす怨霊や悪霊」を曳山に封じ込め、祭が終わるとすぐに曳山を解体することにより、怨霊や悪霊を町から追い払っているのだそう。

土崎神明社奉賛会の会長・小林一彦さんは、「このお祭りは土崎港町の町人の神に対する願いであり、願望であり、そして、感謝の気持ちなんです。例祭の当日は、神様と共に楽しむ、そういう意味合いを持っています」と語っている。

港町として繁栄した土崎で船乗り達によって始まったとされる土崎港曳山まつり。これからも土崎のシンボルとして、受け継がれていく。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin秋田県」

協力:秋田テレビ株式会社