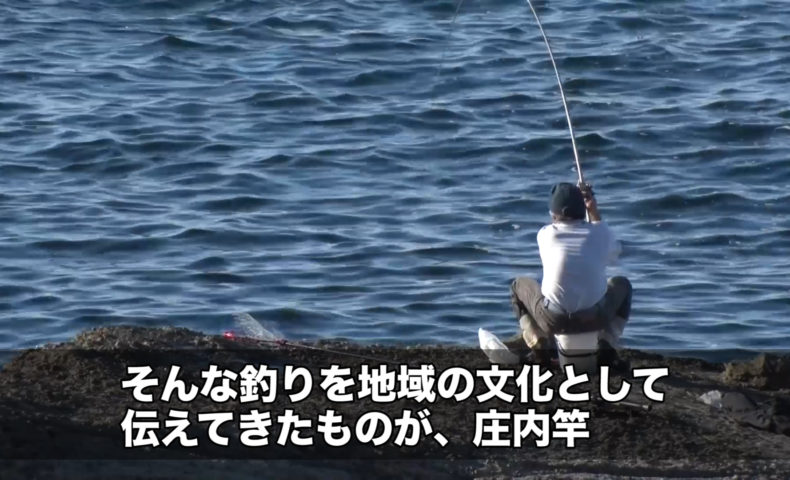

山形県庄内地方は、古くは江戸時代から磯釣りが盛んな場所。そんな釣りを地域の文化として伝えてきたものが、庄内竿。この釣り竿は、江戸時代から使われているもの。庄内藩士たちが、竹を切り出して自作したと言われている。致道博物館の学芸部長・本間豊さんによると「鶴岡から海岸の方に釣りをしに歩いていって帰ってくる。足腰の鍛錬になるということで、庄内藩としても奨励したんだそうです」と話す。

庄内竿は、苦竹の根っこから穂先までを使う延べ竿というもの。しかし、時代は代わり、今や釣り竿はプラスチックやカーボン製が当たり前で、庄内竿をつくる職人も数えるほどになった。その内のひとりが、竹竿工房 庄内の朝香孝一さん。朝香さんは「小学校の先生が釣り好きで、その先生によく加茂海岸に連れて行ってもらった。子どもの頃はみんな庄内竿を持っていって釣りをしたものです」と語る。そんな朝香さんは55歳ぐらいの頃から趣味が高じて庄内竿をつくり始めた。そんな庄内竿は、取って来た竹を1年ほど乾燥、その後、燻してから加工となり、1本の竿を仕上げるのに、なんと3年はかかるという。「数は少ないですけど、庄内竿にこだわって釣る人もいるんですよ。誰かがつくらないと、使いたい時に使えないから」と、伝統ある釣り竿をつくり続ける意義を語る。

そんな朝香さんは、ある日、加茂海岸へ釣りに出かけた。そこで、釣り好きの若者にも庄内竿を使ってもらうと、見事に釣り上げてみせた。「竿が入った時、魚が食いついた時のアタリがわかりやすい」と、庄内竿の使い心地を話す。朝香さんは「庄内竿っていうのは、カーボン製やグラスファイバー製とも違う釣れた時の醍醐味っていうのは、他に敵うものはない。多くの人に使ってもらって、残していきたいなと思います」と、庄内竿への想いを語った。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin山形」

協力:株式会社テレビユー山形