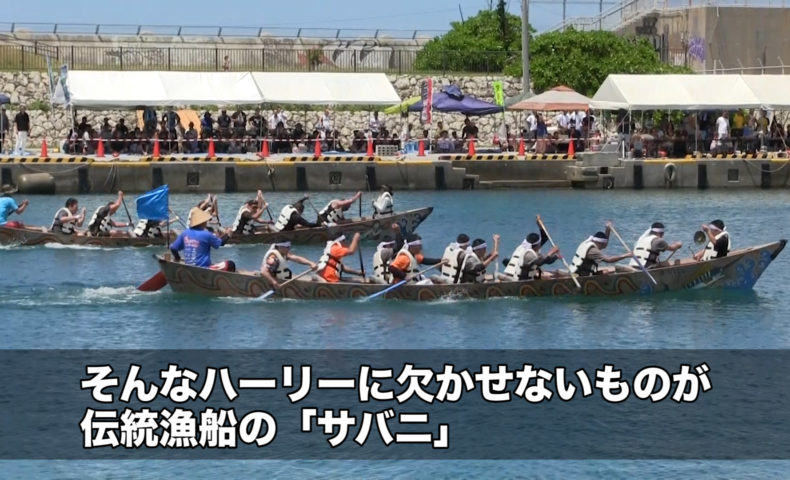

沖縄の海の伝統行事が、ハーリー。

これは、航海安全や豊漁を祈願して県内各地域で行われるお祭り。そんなハーリーに欠かせないものが、伝統漁船の「サバニ」。「マルキンニからサメ漁に行く、“サバニ”という語源はそこにあるわけです」と、サバニの由来を語るのが、NPO法人ハマスーキ理事長の上原謙さん。サバニは、諸説あるが、サメを指す「サバ」と、丸木船を意味する「マルキンニ」が合わさり、「サバニ」と呼ばれるようになったという。琉球王朝時代から使われていたサバニは、サメなどの漁や荷物の輸送などに使われていた。上原謙さんは「木の船だから沈むことはないです。横にして水をいっぱい入れる。海面と同じになるから、クルっと乗せることが出来る。それで今度は真っ直ぐにして、船底に溜まった水を“ユートゥイ(木のバケツ)”でくみ出す。それで帆を立てて、帰ってくるわけです」とサバニの仕組みを語る。そんな古くから親しまれていたサバニだが、戦後、エンジン船が導入されるようになると、次第に役目を終えることに。

しかし、近年、再注目。

沖縄独自の伝統漁船の利活用や文化継承などから、マリンレジャーやスポーツといった新しい展開をみせ、伝統文化の発展や継承に大きく貢献しているのだ。

また、糸満市では、地域を巻き込みサバニ文化を盛り上げる「帆掛けサバニ修繕プロジェクト」を開始。帆掛けサバニ修繕プロジェクト実行委員会の会長・上原達彦さんは「普段街づくり活動をしている中で、活用されなくなったサバニがあると。それを上手く活用して子ども達が乗れるように出来ないかなという相談を受けまして、我々の方で修繕をして、これまで引き継いできた歴史や文化などを次の世代にも伝えたいなと思って立ち上げました」とプロジェクトを始めたキッカケを語る。しかし、盛り上がっているサバニ復興文化にも、難題があるという。それが、サバニをつくる職人の減少。帆掛けサバニ修繕プロジェクトでも職人の減少を痛感している。そのため、上原達彦さんは「こういうプロジェクトをキッカケに興味を持ってもらって、『舟をつくる』ことにも、皆さんが関わって頂けると嬉しいなと思っています」と、サバニとプロジェクトへの想いを語っている。

沖縄の伝統文化、サバニ。

その文化をさらに盛り上げるべく、様々な奮闘が続いている。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin沖縄県」

協力:琉球放送株式会社