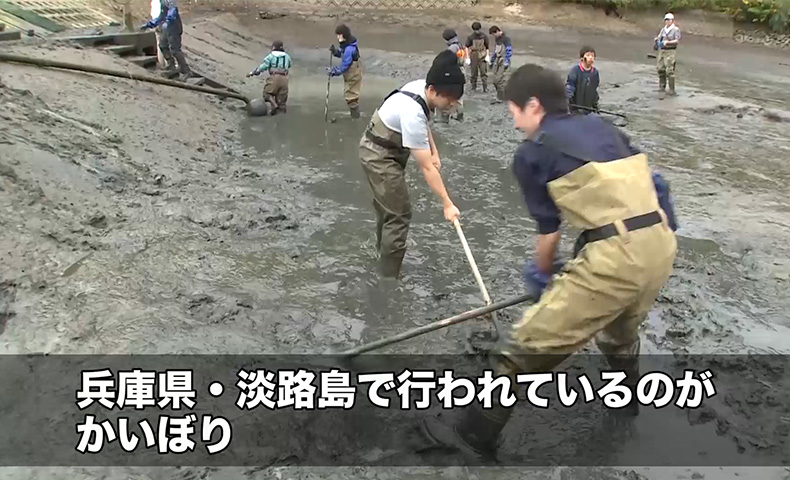

兵庫県・淡路島で行われているのが、かいぼり。

これは、年に1回程度、ため池の水を抜き、底に溜まった泥を川に流す作業。実はこれが、豊かな海をつくるという。その理由が、窒素やリン。窒素やリンは、魚のエサの元となる植物プランクトンにとって必要なもの。そのため、海の生き物にとっても重要な栄養素となっている。ため池に溜まっている泥には、窒素やリンが多く含まれ、栄養素が非常に豊である。それをかいぼりすることで、海へ流しているのだ。兵庫県洲本土地改良事務所の課長・松原隆之さんは、「今、海が非常にキレイになって痩せているという話があります。その中で、漁師さんと連携しながら農家さんとかいぼりをするといった取り組みを淡路で進めさせてもらっています」と話す。

実は、瀬戸内の海がキレイになったことで、窒素やリンという海の栄養素が減っているという。その結果、兵庫県を代表する魚、タイやサワラ、イカナゴなどの漁獲量が年々減少している。かつては、水質は悪いながらも海に流れる排水に窒素やリンが多く含まれていた。しかし、法律によって工場排水が規制され、また、下水道の整備によって水質が改善。海に流れる水はキレイになったが、一方で、海の栄養素は減ってしまった。

そこで、池の水を抜く以外にも、瀬戸内海を豊かにするため、意外なところで取り組みが行われている。「海の栄養っていうのは、元を正せば森で誕生するんですね」。そう話すのは、里山づくりを行っている豊かな森川海を育てる会の理事長・島本信夫さん。「緑の葉っぱが育ち、それがやがて落ち葉になり、これが水に溶けて流れて川に入ります。そして、それが海に流れ、これが栄養の元になって、その栄養を元にプランクトンが発生して食物連鎖が始まるわけですね。だから、いい海をつくろうとすれば、いい森を育てるっていうことが基本なんです」と、里山づくりの意義を語る。

池や森などと連携する。そうすることで豊かな海になり、ひいては私達の生活を豊かにすることにも繋がっていく。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinひょうご」

協力:株式会社 サンテレビジョン