秋田県の県魚、ハタハタ。

スズキの仲間で、秋田県では塩焼きで食べられたり、“しょっつる”という魚醤がつくられるなど、古くから愛されていた。

しかし、1975年を境に、急激に数が減少。1万7,000トンほどあった漁獲量が、1991年には、たった70トンになってしまった。ハタハタに関する調査・研究は、1980年代から県の水産振興センターで行われていて、激減したのは、海の環境の変化や乱獲など様々な要因があったからだという

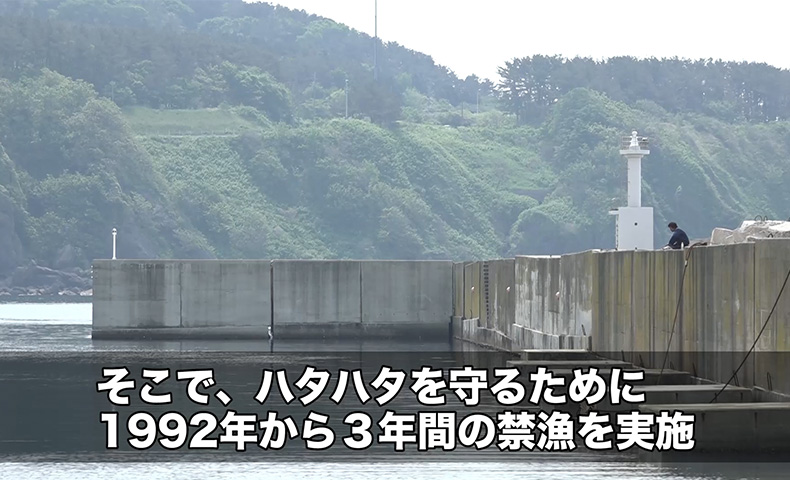

そこで、ハタハタを守るために1992年から3年間の禁漁を実施。また、ハタハタが産卵・孵化しやすい環境を整えるため、海藻が生える土台“海藻礁”の設置など、海藻を増やす様々な取り組みを行った。そして、現在も、厳しい管理のもと漁業が行われている。

未来にハタハタを残すため、これからも努力が続けられていく。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin秋田」

協力:秋田テレビ株式会社