近年、秋田県の漁獲量が減少している。

その理由は、漁師の高齢化や地球温暖化による海の環境の変化などだという。

そこで、漁獲量減少の危機を救うべく、取り組みを行っているのが、公益財団法人 秋田県栽培漁業協会。ここでは、マダイやヒラメなどの栽培漁業を行っている。

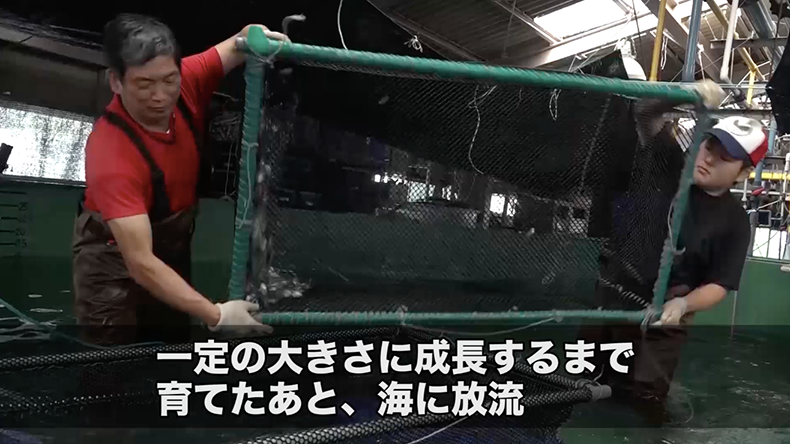

栽培漁業とは、親魚が産んだ卵を孵化させ、一定の大きさに成長するまで育てたあと、海に放流。その後、大きく育った魚を獲るという資源を利用しつつ、魚を枯渇させないための漁業。

ポイントは稚魚を育てるノウハウ。

まず、卵を孵化させ、稚魚を水槽へ。その水槽に稚魚のエサとなる培養した動物性プランクトンのシオミズツボワムシを入れ、育てるというもの。しかし、これだけでは問題が起きるという。職員の佐藤亮太さんによると、「魚がそのまま動物性プランクトンを食べてしまうと、食い尽くされてしまいます。そこで、生き残れるように、植物性プランクトンのナンノクロロプシスも水槽の中に入れます。要するに、エサのエサのエサまで入れているってことです」。動物性プランクトンのエサとなる植物性プランクトンまで入れることで、海と同じ環境にし、効率的に稚魚を育てているのだ。こうして育てた稚魚を、ヒラメは20万匹ほど、マダイはおよそ30万匹も放流している。

私達が魚を食べ続けられるのは、その裏で栽培漁業が活躍していたからだった。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin秋田県」

協力:秋田テレビ株式会社