滋賀県の沖島漁業協同組合が考えたグルメが、沖島よそものコロッケ。

実は、このコロッケは琵琶湖のブラックバスを使ったもので、外来魚対策の一環。

琵琶湖にとって外来魚は長く続く問題の一つ。

琵琶湖には、ホンモロコ、ニゴロブナ、ビワマス、ビワコオオナマズなど、

世界中で琵琶湖でしか見られない固有種が15種類も生息している。

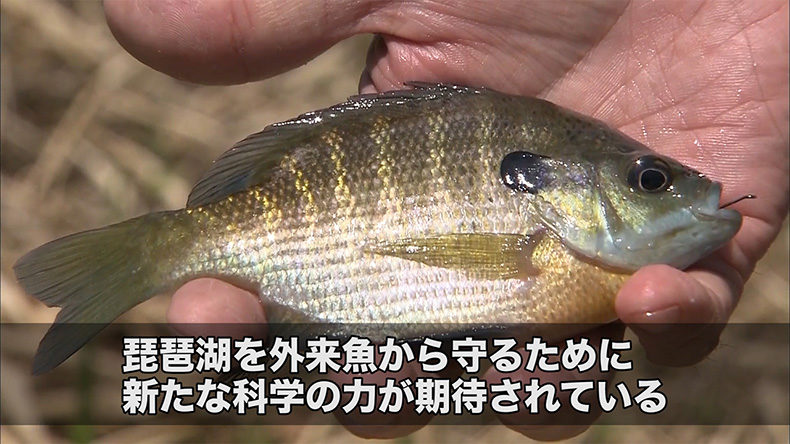

しかし、そんな固有種を私達が捨てたブラックバスとブルーギルが食べ、次々と繁殖。

琵琶湖の生態系を破壊しているのだ。

そのため、琵琶湖では駆除の取り組みを強化。

ここ10年で、なんと3000トン以上も駆除している。

その駆除の方法は、電気で一時的にショック状態にし、

浮かび上がった魚の中から、ブラックバスとブルーギルだけを駆除するというもの。

しかし、その対策にも限界があるという。

県立琵琶湖博物館の中井克樹学芸員によると、

「外来魚がかなり減った先も、効果的に数を減らすための新たな手法の開発が、

今後、重要になってくるのではないかと考えています」と話す。

人海戦術によって行っている駆除。

しかし、広大な琵琶湖では全てを駆除することは難しい。

そこで、新しい対策の開発が必要となるという。

そんな中、三重県にある国立研究法人 水産研究・教育機構 増養殖研究所では、

根絶方法として進めている研究がある。

それが、遺伝子工学を活用して、卵を産まないブルーギルをつくるというもの。

同研究所の岡本裕之博士によると、

「メスを不妊にする遺伝子をオスに持たせ放流。

そのオスがメスと交配することで、その遺伝子が自然に広まっていく。

この技術では根絶ができる」と話す。

成功すれば、その後30年程度で根絶が可能と予想されるこの研究。

3年後を目途に、実証実験が始められる予定となっている。

琵琶湖を外来魚から守るために、新たな科学の力が期待されている。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin滋賀県」

協力:びわ湖放送株式会社