東京大学でROV設計・製作セミナーが、2022年10月21日から23日に行われました。ROV(Remotely Operated Vehicle)とは、海の研究や開発において今後活躍が期待されている水中ロボットのことで、このセミナーは、企業や公的研究機関の協力のもと、次世代で活躍する海洋開発技術者の育成を目的に、国内外でさまざまな活動に取り組んでいる日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアムが開催しました。日本財団・海洋開発人材育成推進室長の中川直人さんは「学生に手を動かしてロボットをつくることを経験してもらうためにセミナーを開催した」と話しているように、座学だけでなく、ROVの設計から製作、操作まですることで、理解を深めてもらうのが目的だそうです。

このセミナーには、北は北海道、南は九州まで全国各地の高専、大学、大学院から集まった20人の学生が参加。5チームに分かれ、最終日に行われるコンペティションでの優勝を目指します。参加した学生のひとりは「色んな大学と学年の人が集まって、その人達と協力するという貴重な機会。それぞれ得意なところや苦手なところがある」と言います。学生たちは学年や専攻もバラバラですが、共通点は海に関心があるということ。北海道大学に通う学生は「もともと海洋開発に興味があり、水温とか魚などの海洋観測をしているので、将来は日本の海洋開発に貢献していきたい」と語っています。そんな海に夢を描く学生たちでも、3日間という短期間でROVを開発するのは簡単ではありません。さらに、コンペティションでは自動制御プログラムを機能させる必要があったため、設計、組み立て、プログラミングなど性質の異なるさまざまな課題に直面しました。「ROVをつくるのに技術だけでなく、チームワークがこんなに必要になるんだと痛感した」と学生が話しているように、各チームは、メンバーの役割や開発プロセスや時間管理なども考えながら、オリジナルのROVをつくり上げました。

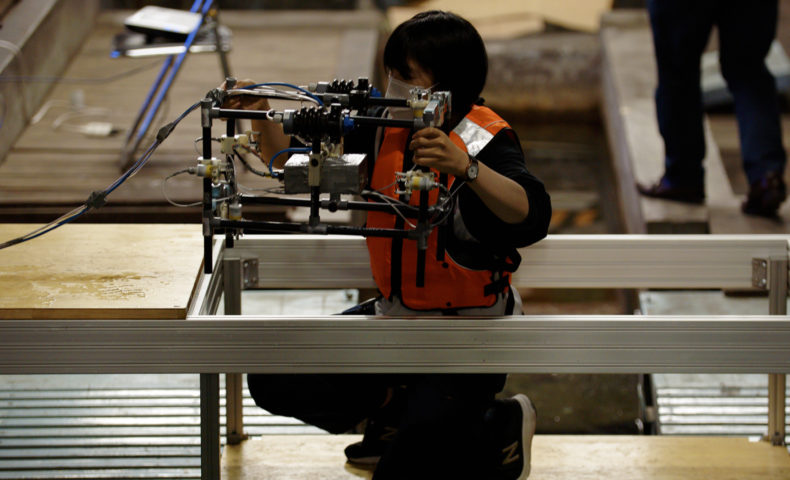

そして、いよいよコンペティションの時。まずは、ROVの性能試験からで、「経路内に存在する海洋資源を発見し、時間内に帰港せよ!」と「開発したROVに組み込んだ自動制御プログラムを活用し海洋資源をトラッキングせよ!」という2つのミッションが課せられ、繊細かつスピーディーな操作性や自動制御プログラムが正確に機能するかなどが審査されました。最後はプレゼンテーションでの審査が行われ、各チームは3日間の集大成を発表しました。その結果、最優秀賞に輝いたのは、最も大型のROVをつくった「男子工」チーム。審査委員長の川崎汽船株式会社・村田朋之さんは「機体が大きいというのは、水の抵抗が増えたり、動きが悪くなったりするため本来は不利だと思う。しかし、それが逆に安定するという方に動いた。モノをつくる際には、設計段階でいいモノを考える努力が必要で、それが出来ていたのが男子工チームだった」と最優秀賞に選んだ理由を語りました。男子工チームのリーダーは「コンセプトを達成するためには、どういう要素が必要かということを分解して考えていった結果が、受賞に繋がったと思う」と振り返っています。

参加した学生たちは、濃密な3日間となったROVセミナーで普段経験できない学びを得て、海という夢にまた一歩近づいたようで、「私は海洋地盤工学を専門にしている。今後はROVを使って海底の探索が進んでいくと思うため研究していきたい」と語っています。近い将来、この学生たちが学んだことを糧に、豊かな海を切り拓いてくれるはずです。