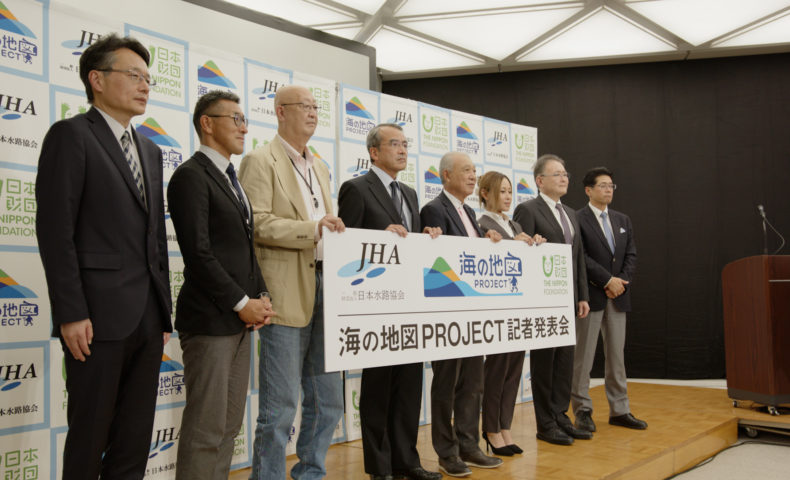

日本財団と日本水路協会は、水深0から20メートルの浅海域の地形を測量し地図化する「海の地図PROJECT」を開始すると、2022年10月24日に発表した。

日本は約3万5000kmという世界で6番目に長い海岸線を持つが、船舶での測定が難しいため、浅い海域の地形は2%ほどしか把握されていない。そこで、このプロジェクトでは航空機を使って測量。上空からレーザーを発射するALBという方法で、日本の総海岸線の約90%の海底地形を地図化するという。

この地図ができると、さまざまなことに貢献できるそうで、神戸大学・海洋底探査センターの巽好幸教授が「津波の最終的な強度や影響力は、浅海域の地形に大きく依存している。また、地図ができると海底に断層があるかどうかも見えてくる。その結果、津波や地震の発生への影響が将来的にわかってくる」と話すように、防災・減災につなげることができるという。また、東京大学大学院・新領域創成科学研究科の木村伸吾教授は「洋上風力発電といった海洋再生エネルギーの問題において、海底地形を事前に調査せずにピンポイントで把握できることは重要だと思う」と語っている。そのほかにも、水難・船舶事故の防止、ダイビングや釣りなどの観光資源開発からブルーカーボン生態系の研究を通じた脱炭素の取り組みまで、多くの展開が期待できるという。日本財団の笹川陽平会長は「伊能忠敬が地図を完成させたのが200年前の1822年10月23日。奇しくもその翌日である24日をスタートラインとして、10年かけて仕上げる」と話した。また、海野光行常務理事は「次世代の皆さんが新しい知恵や情報を付け加えてもらうことで、さらに精緻化された良い地図になると思う。これのベースをつくるということに貢献したい」と語った。