瀬戸内海で獲れる魚貝類は「少量多種」と言われ、様々な種類の魚を楽しめるのが特徴です。その獲れる魚貝類のひとつが、イカです。

しかし、広島県ではイカの漁獲量が減少していると言います。カネト水産の佐藤弘常さんは「広島県の田島はイカがホントによく獲れた漁場で、ダンゴイカ・ハリイカ・モンゴウイカとかが、昔は1隻で100kgとか150kgとか獲れていた。でも、今は結構減ってきている」と語っています。実際に、広島県のイカ類の漁獲量は、詳しいことは解明されていませんが、2012年以降、年々減少していて、近年では およそ3分の1以下になりました。

そんな中、イカなどが産卵しやすい海を目指して、漁協の青年部が活動を開始。2015年頃から木を海底に沈め、産卵床づくりを試験的に行っています。田島漁協青年部の部長・兼田数馬さんは「最初は1人で20本ぐらい沈めてみた」と言います。沈めている木は、田島で「バベ」と呼ばれているものです。バベとはウバメガシというブナ科の木のことで、ドングリの実をつけ、木は備長炭の材料になっています。そんなバベの産卵床があるのは深さ15mの海底で、3mほどの高さのバベを重りで固定し、30本ほど設置しています。

バベを産卵床づくりに使ったキッカケは「木にこだわりはなくて、島全体に多い木。ただ、道の方に出てきたりとかして邪魔になっていることもあって。そこで、邪魔になっていたモノを切っていたら、近所の方が『ウチのバベも切っておいてくれ』みたいな」と、兼田さんは話しています。邪魔なものを再利用してみたという単純な理由からだったそうです。

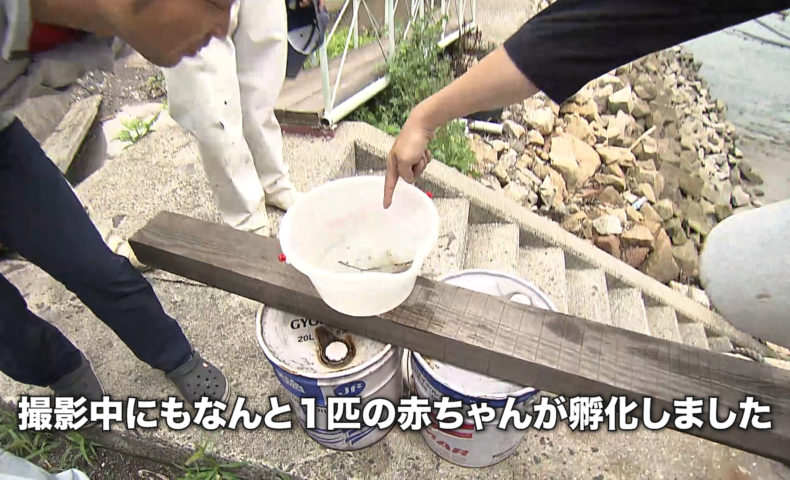

しかし、効果が出ていて、4月頃に設置したバベにモンゴウイカが卵を産み、9月頃には孵化しています。取材中にもなんと1匹の赤ちゃんが孵化しました。ちなみに、モンゴウイカは、身を守るために体の模様を変える擬態も、赤ちゃんの頃から出来ていました。

そんな手に入りやすいバベによる産卵床づくりは、他の効果も生み出しているそう。兼田さんは「通常、イカはアマモとかに卵を産んでいるが、アマモを育てるのは結構難しい」と言います。一般的に魚介類の住処や産卵場所は、「海のゆりかご」と呼ばれるアマモ場です。しかし、そんなアマモ場は、アマモを食べてしまう魚が増えたことなどから減少していると言います。また、環境要因を究明しないまま増やそうとしても回復しないなどの事情から、アマモ場は簡単には増やせないと言われています。そのため、バベをアマモ場の代わりに再利用しているのです。

実際に、産卵しているのはイカだけではありません。2019年の6月の経過観察の際には、アカニシ貝の卵も付着していました。

しかし、実験段階の今は、イカの卵の孵化が終わる9月頃には、バベの産卵床を回収しなければなりません。ただ、今後、産卵床の有効性が認められ、海底に設置し続けられるようになると、木を食べるプランクトンやイカを食べる魚が棲息するなど、食物連鎖が繰り広げられる豊かな海になるのではないかと期待されています。そのため、「今、バベの産卵床づくりは、田島の青年部と福山の青年部全体でやっている活動。これを組合単位で増やして、木の本数をどんどん増やしていけたらなと思っている」と、兼田さんは今後の展望を語っています。そして、現在、この試みは田島の他、横島、鞆の浦にも拡大し、試されています。

バベの再利用は、今後、豊かな海を創り出す画期的な海のゆりかごになるかもしれません。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin広島」