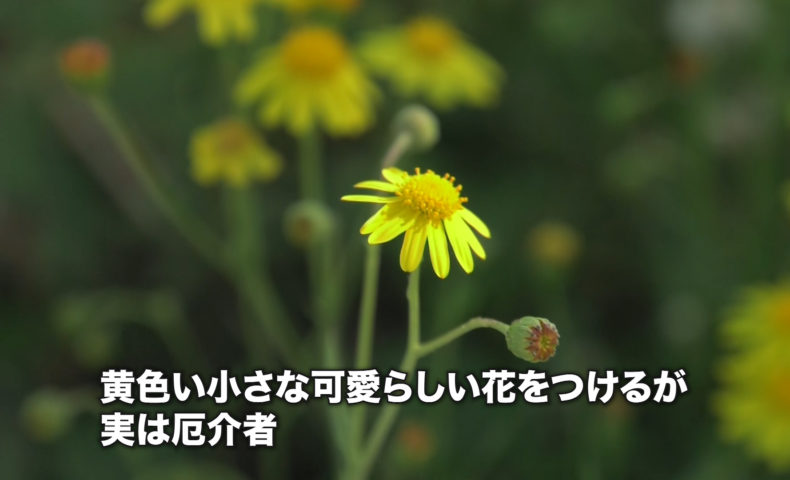

徳島県の小松海岸に咲いているのは、ナルトサワギク。1年中、黄色い小さな可愛らしい花をつけるが、実は厄介者で特定外来生物に指定されている。

徳島大学大学院 生態系管理工学研究室の鎌田磨人教授は「ナルトサワギクは鳴門で初めて発見されたのですが、ここだけじゃなくて、高速道路を通じて広がっているところもあり、さらには、今、日本中に広がっています」と話す。南アフリカ原産のキク科の多年草「ナルトサワギク」は、海辺の埋立地の緑化に使われた緑化資材の外国の種子に交じって、日本へ入ってきたと考えられている。およそ40年前に鳴門市瀬戸町で発見されたことが名前の由来となったこの植物は、在来生物を駆逐する危険性があるという。「人間にとってはたちまち影響はないと思います。ただ、周りの植物、周りの自然にとっては、どんどん広がっていくと、他の植物を駆逐していったりするので、知らない間に周りの風景が変わってしまうかもしれない」と、鎌田教授はその危険性を語っている。

そんなナルトサワギクは、繁殖力が非常に強い。特に砂浜では、種子から芽吹くだけではなく、茎が砂に覆われることで、茎から根を出して増えることまで出来るのだ。しかも、その繁殖力から他の植物などを駆逐してしまう可能性がある。さらに、根を幅広く伸ばして繁殖するため、斜面を根で固めてしまうなど、砂地の形を固定化してしまう危険性があるという。そして、砂地が固定化すると、砂地にない雑草なども生えてしまうため、他の生物が入り込みやすくなり、水辺の生態系を崩しかねない状況を招いてしまうとも言われている。

そこで、徳島ライフセービングクラブなどは、ナルトサワギクの除去を行っている。この日は、およそ15人が徳島市の小松海岸で除去活動を行った。活動に参加した人は「ナルトサワギクのことは初めて知りました。今回聞いて、ちょっとビックリしました」と話す。除去活動では、およそ30袋分を回収。しかし、種子などのせいで、また生えることもある。そのため、今後も継続的に除去していくという。「海辺の環境が悪くならないように、なんとか文字通り水際で食い止めたいですね」と、除去活動に参加した人は危機感を語っている。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinとくしま」

協力:四国放送株式会社