海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクトが佳境を迎えています。このプロジェクトは、最新の3D技術を活用した海洋生物の研究を通じて、将来 様々な分野で活躍できる人材の育成を目的としています。日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2021年9月に開校し、海洋や 3D に関心の高い9人の中学生が入学しました。日本財団 海洋事業部の部長・中嶋竜生さんは「海と3D技術を組み合わせることによって、子ども達に海への好奇心・探求心をより深めてもらい、海の課題を自分ごと化して向き合ってもらうのがねらい」と話します。

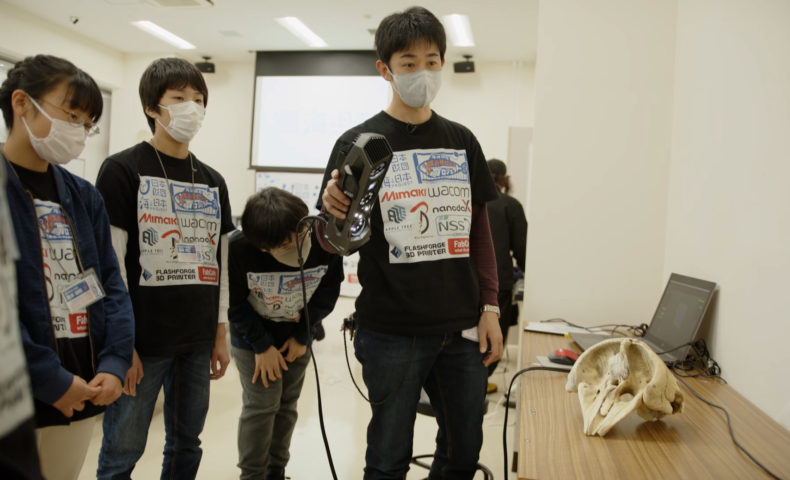

授業はオンラインとリアルで行われ、常勤講師で3Dの専門家である吉本アートファクトリーの代表・吉本大輝さんを中心としたプロフェッショナル達から、3D技術や海洋生物について教わっています。中でも生徒たちにとって貴重な体験となったのが、東京海洋大学で実施されたクジラの授業です。専門家である海洋環境科学部門の助教・中村玄先生がクジラや捕鯨について講義を行い、生徒たちは本物のクジラの髭に触れたり、学内にある巨大な骨格標本を見学したりしました。生徒のひとりである萩原さんは「クジラの髭が意外にサラサラしてなめらかだったのに驚いた」と話しています。また、授業から大きな影響を受けたのが栗山さんです。「今まで捕鯨について深く考える機会が全くなく、実態を知らなかった。もっと詳しく知りたいと思った」と話す彼女は、その後、通っている学校で捕鯨をテーマにした論文を発表し、表彰されました。「捕鯨について経済の面から考えた。捕鯨に賛成している人も反対している人も、経済的な利益を求めて意見を主張しているとわかった」と言います。そのほかにも、ある日の授業では、スキャナを使ってデータのとり方を体験。巻貝やカメラなど生徒が持ってきたものをCTでスキャンしたり、小型のクジラの頭骨を光学スキャンする練習をしたりしました。

こうした授業を経て、最後には卒業式で研究の成果を発表します。発表のテーマについて栗山さんは「ウニの内部構造をスキャンして、断面を透明の標本と組み合わせて3Dモデルにしたい」と話し、杉本さんは「新種のクラゲを採取したが、絵や文章ではうまく伝えられない。クラゲのわかりにくい部位などを3D化して手に取れる形にしたい」と言います。他にも「ジンベエザメのザラザラした肌を再現してみたい」と話す草原さんなど、没頭しているテーマはさまざまです。講師の吉本さんは「中学生で自分の興味があることが明確になっていて、突き詰められる子はなかなかいないと思う。最後の卒業式は楽しみにしている」と語っています。卒業式は5月末に行われる予定。生徒たちは一体どんな成果を発表するのでしょう。