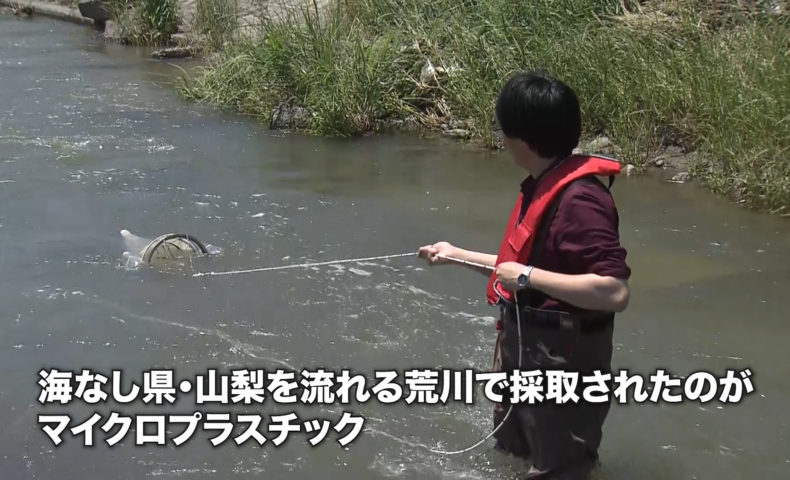

帝京科学大学自然環境学科の仲山英之教授と研究室の学生たちが、山梨県を流れる荒川を調査。すると、マイクロプラスチックが採取された。仲山教授は「ある程度、想像はしていましたが、やはりマイクロプラスチックが出てきたんだなと思いました」と話す。

今、世界中で問題となっているマイクロプラスチック。魚貝類などの生態系に影響を及ぼすと言われ、このごみは深刻な海洋汚染を引き起こしている。仲山教授は普段は物理化学を教えているが、今後、重大な環境問題になることが予想され、また、陸域のマイクロプラスチック汚染の実態がほとんど調べられていなかったことから、2年ほど前から海なし県・山梨を中心にマイクロプラスチックの調査・研究を実施している。この日は、0.1mmの小さいものまで採取できるプランクトン用のネットを使い、荒川の流水の中から採取した。その後、大学の研究室に持ち帰り、仲山研究室の学生達と分析したところ、今回確認されたのは、ポリプロピレンとポリエチレン。私たちの身の回りでは、ポリエチレンはレジ袋や食品容器、ポリプロピレンは包装フィルムなどに使われているという。仲山教授は「やっぱり山梨県の川もプラスチックで汚染されていたのだなと思いました。一昨年、富士川とか笛吹川、釜無川を調査した段階で、山梨県全域でマイクロプラスチック汚染というのが起きているじゃないかという印象を持っていて。そして、さらに調べ出してみると、小さな荒川でさえも、しかもその上流でさえもマイクロプラスチックが出てきました。人が生活しているところは、どこにでもマイクロプラスチックが出てくる印象を受けました」と語る。河川の上流でまでマイクロプラスチックが検出されたことを危惧する仲山教授は、この結果を学会発表や論文で公表する予定。

「プラスチックをなくして暮らしていくのはほぼ不可能。だけど、少なくとも言えることは、使わなくていいところにプラスチックを使わないことが必要だと思います」と仲山教授は話し、また、「放置されたプラスチックは必ずいつか劣化します。そして、雨が降れば側溝に流れ、そこから川へと流れて海にいくということがたぶんあると思う。そのため、放置してあるプラスチックに気が付いたら片づけることが必要です」と、プラスチックごみを流出しないように習慣づけて欲しいという。そして、仲山教授は今後、河川に存在するマイクロプラスチックが、どこから流れ込んでいるのか調べていく予定。

海にごみを捨てないのはもちろん、汚染を防ぐために普段の生活を見直す時代になってきている

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinやまなし」

協力:株式会社山梨放送