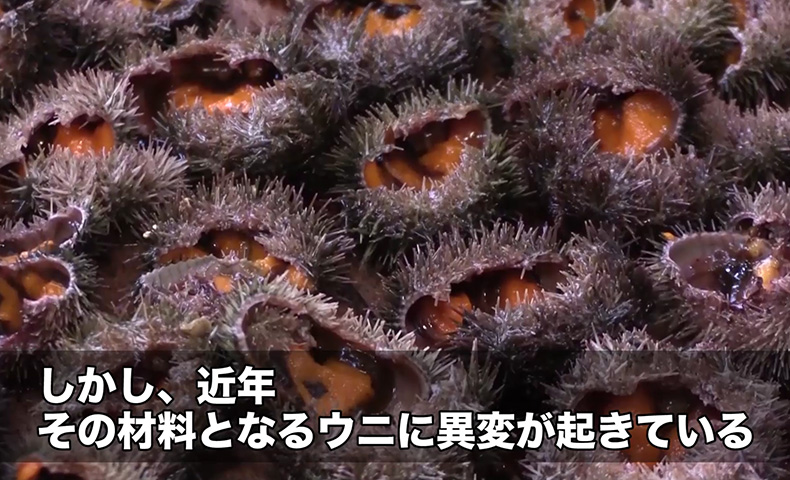

日本三代珍味のひとつ、塩ウニ。

特に、福井県内でつくられる越前ウニは、高級品として知られている。

しかし、近年、その材料となるウニに異変が起きている。それが、ウニの漁獲量の減少。それに伴って、塩ウニの生産量も激減していて、1980年代には、1400kgを超えていたが、2016年はたった75kgに。

その要因のひとつが、岩場の環境の悪化。

雄島漁協の下影務組合長によると、「福井新港の南防波堤の延長が一番大きい要因だと思いますよ」と話す。港の防波堤を延長したことで、海流が変化。沿岸部に砂がたまり、外に出なくなってしまったという。それによって、ウニの住処となる岩場に砂がつき、エサとなる海藻が育たなくなってしまったと考えられている。とはいえ、港と防波堤の工事は私達にとって必要なこと。

そこで、違った方法でウニの減少に歯止めをかけようと取り組んでいるのが、敦賀市にある県水産試験場。その取り組みとは、ウニのエサの特定。ウニが海藻を食べることはわかっていたが、どの海藻を食べるかは、長年ベールに包まれていた。そこで、1年余り、ウニが食べた海藻のDNAを解析。その結果、イソモクとジョロモクという海藻を好んで食べていたことを遂に突き止めたのだ。これによって、ウニが好きな海藻を海中に増やせば、ウニを増やせるという。さらに、この成果は養殖にまで生かせるそう。県水産試験場の研究員・仲野大地さんによると、「養殖をする場合、天然のウニが食べるものと同じものを与えることによって、天然モノと変わらない味のウニがつくり出せると思っています」と、この取り組みのメリットを語る。現在、この研究の成果を実用化するため、準備を進めている。

仲野さんは、「夢が広がっていく研究だと思っています」と、福井県産のウニの未来が明るいことを語っている。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinふくい」

協力:福井テレビジョン放送株式会社