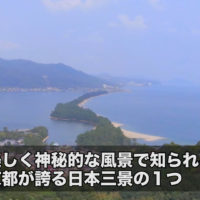

福井県の若狭湾。

その波打ち際をよく見てみると落ちているのが、マイクロプラスチックというプラスチックごみ。

このマイクロプラスチックは、レジ袋や発砲スチロールなどの破片で、大きさが5mm以下のもの。世界中の海に漂っていて、厄介なのは自然界で分解されず、形は変えても無くなることはないこと。その上、海水の中の有害物質を吸着する特徴がある。そのため、魚が誤飲し有害物質が体内に溜まっていくなど、海の生態系にも悪影響があると懸念されている。

そんな害をなすマイクロプラスチックについて、研究している高校がある。文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている福井県立若狭高等学校。理数探究科・海洋科学科「課題研究」の研究チーム2、3年生の18名が、2016年から取り組んでいる。

その研究は、砂浜から砂を採取し、どれぐらいのマイクロプラスチックが入っているのかを調査。そして、成分を調べて、プラスチックの種類を特定する研究を進めている。調査をしてみると、多い時は、広さ1㎡×深さ1cmの砂浜に、なんと300個ほどのマイクロプラスチックがあるという。また、砂浜だけでなく、地域の漁業者の協力を得て、若狭湾の海底の砂の調査まで行っている。

ただ、マイクロプラスチック問題は、他の国が排出したプラスチックが関係している可能性もあり、また、海の問題は世界との協働で解決する必要があるという。そこで、生徒達は、今後、同じく海洋汚染問題に取り組むアメリカやシンガポールなど海外の高校生たちと連携。それぞれの地域の調査結果を共有し、マイクロプラスチック問題を世界に向けて発信する予定。

「私達が、この問題にどう対処すればいいのかをわかりやすく発信していって、自分達も何かできるかなっていうことを考えて実行してもらえたら嬉しい」と、生徒はその想いを語る。

海に悪影響を及ぼすと言われているマイクロプラスチックゴミ。その問題と対策を私達も考えていかなければならない。

素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinふくい」

協力:福井テレビジョン放送株式会社