●サステナブルから次世代型まで──水産業の未来を示す一大展示会「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」

東京ビッグサイトで3日間にわたって開催された国内最大級の水産業の総合展示会「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」。会場には、持続可能な水産物を認証する団体をはじめ、魚介類を扱う商社や最新技術を展示する企業まで、国内外から約700の企業・団体が参加しました。

前編で取り上げた養殖のほか、サステナビリティといった多彩なテーマが並ぶ中、AIやIoTなどを駆使した「次世代型の水産業」を提案する企業が注目を集めていました。

●魚と野菜を同時生産やIoT活用も──注目の「アクアポニックス」と水産DX

エスペックミック株式会社とジャパンドームハウス株式会社が共同出展していたのは「アクアポニックス」。これは魚の養殖と野菜の栽培を同時に可能にするシステムです。魚が出したフンなどを野菜が養分として吸収。野菜がきれいにした水を再び魚の水槽に戻すことで循環型の栽培・養殖環境を構築しています。企業の担当者は「野菜を育てるということは淡水になるので魚は淡水魚を陸上養殖している」と説明。チョウザメやドジョウなどが育てられているそうで、「アクアポニックス」は次世代型の一次産業として今後も注目されます。

一方、株式会社ウィズアクアでは、海水魚用の次世代型水槽を出展し、関心を集めていました。代表取締役社長の荻村亨さんは「このシステムは完全閉鎖循環式になっていて、水を交換しなくても海水魚介類を飼育・管理できる」と解説。この水槽の特徴は微生物による浄化。魚の排泄物などから出る有毒なアンモニアを2種類のバクテリアで分解・除去する仕組みです。荻村さんが「通常の活魚水槽だと1週間もしないうちにどんどん死んでいく。でもこの装置は長く生きる。(長ければ)半年でも1年でも生かすことができる」と語るように、海でとれた魚を在庫のように保管・畜養できるため、フードロスの削減にもつながるといいます。

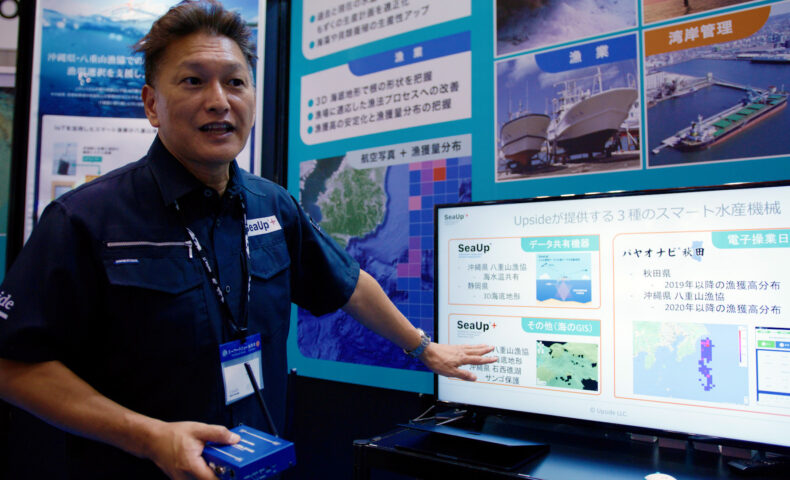

さらに、水産業のデジタル化(DX)を推進する企業も多数出展。Upside合同会社の代表社員・新田哲也さんは「漁船の中はいろんな測定データがたまっている。ただ、これらのデータは通常、その場で船長さんが見るだけで消えている。それではもったいないからこの無線通信機に接続して全部クラウドに上げれば、あとで統計・分析できる」と説明。漁船が操業時に収集している水温や位置情報などのデータを利活用して、水温・水深マップや海底地形図などを作成。港湾の浚渫工事を計画する際などに活用しているそうです。

●食卓と海を守るために──次世代型の水産業が担う役割

AIやIoTなど新技術の活用、そして、異なる分野との連携や既存データの利活用を通じて、水産業に新たな活力が生まれています。こうした「次世代型の水産業」が海洋立国・日本のこれからを大いに担っていくことでしょう。